L’Histoire de France et de la Bourgogne se raconte ici

Montréal

Montréal, une position stratégique au fil des siècles

Montréal est bien dans l’Yonne mais presque au centre de la Bourgogne, en toute proximité de la Côte d’Or, la Saône et Loire et la Nièvre. Le village est à douze kilomètres à l’est d’Avallon.

Son nom est d’origine mérovingienne. En effet, Mons Régalis serait apparu au VIe siècle en hommage aux séjours de la Reine des francs Brunehilde qui régna sur la Bugondie aux côtés de son époux Sigebert, fils de Clotaire. Mons Regalis (mont royal) puis Mont-Réau ou Mont-Réal, et enfin Montréal.

La cité fût rebaptisée Mont-Serein à la Révolution Française mais cela ne devait pas durer tant la population et les institutions locales étaient attachées à renouer avec la racine originelle du nom.

Entre la Basilique de Vézelay et l’Abbaye de Fontenay, ce village est perché sur un mamelon qui surplombe la vallée du Serein. Détruit par les normands et les hongres en 888, cela avant l’arrivée d’Anséric I au XIe siècle.

Montréal résiste ensuite aux assauts répétés du comte de Nevers. Il dispose d’une implantation qui le place dans le comté de Champagne aux portes du duché de Bourgogne. La diplomatie est reine et la position est avantageuse pour le commerce qui permet à Montréal de rivaliser avec Avallon au XIIe siècle. Le village doit ensuite assister à la déchéance d’Anséric IV en 1255 et échoir à Hugues (Huguenin de Montréal), fils cadet du duc de Bourgogne Hugues IV.

Victime de la grande Histoire

La population fût décimée lors de multiples attaques notamment pendant la guerre de cent ans qui débutait en 1337. Montréal, douloureusement placé entre la Bourgogne et le Royaume de France, connût des moments ténébreux lors du passage d’Edouard III, roi d’Angleterre en 1360.

Ce fût ensuite la guerre entre les Armagnacs et les Bourguignons au début du XVe siècle. Montréal prise et reprise par les deux armées voyait une nouvelle fois sa population massacrée. Après les Armagnacs en 1423, c’était au tour des écorcheurs de créer la désolation en 1441… Puis vint le soulèvement contre la domination française avant que la Bourgogne soit rattachée au Royaume de France au début du XVIe siècle.

La cité est alors amputée de la moitié de sa population par les guerres et les épidémies. Elle se remet en route vers la prospérité. Fastueuse, elle accueille François 1er en 1521 dont la générosité permet de faire sculpter les stalles. Certaines sont encore présentes à la Collégiale.

Surviennent ensuite les guerres de religion. Même si Montréal reste un bastion royaliste, le village sort à nouveau éprouvé de cette période. Il perd ses prérogatives militaires, ne dispose plus de carrières, de manufactures. Il redevient un bourg agricole et viticole isolé au milieu de plaines souvent inondées. Le pont sur le Serein écroulé en 1798 ne sera pas réparé avant plusieurs années.

A la Révolution française, Montréal, débaptisé en 1793, est perçu comme étant trop favorable aux catholiques. La fronde de la population l’expose à des mesures contraignantes. La cité reprend son nom en 1800 mais perd sa fonction de Chef-lieu de canton en 1804. Fort de 857 montréalais et montréalaises en 1800, le village n’a cessé de voir sa population décroître pour compter 187 privilégiés en 2016.

Les stigmates du passé

Dans la partie haute, de nombreuses maisons du XIIIe au XVIIe siècles. Rénovées, elles conservent une architecture qui témoigne des anciens modes de vie. Les caves y sont nombreuses car le vignoble était étendu jusqu’à la fin du XIXème siècle. Reste également les vestiges de la forteresse.

Les murs d’enceinte d’une place forte

Au XIIIe siècle, Montréal se découpe en trois enceintes fortifiées pourvues de quatre portes formées par des tours carrées. Sur les remparts, d’autres tours rondes et carrées au nombre total de 19 en 1455. Sur ordre d’Henry IV, les fortifications sont démantelées en 1599.

Néanmoins, on retrouve deux portes préservées et l’on devine les restes de la porte du milieu dans la partie haute du village entre une sculpture de salamandre (en hommage à François 1er) et la base d’une échauguette. A ce niveau un bastion est également conservé. Nous nous sommes promenés à flan de colline sans retrouver les traces de la troisième ligne de remparts. Mais la ville garde son aspect de ville fortifiée et rappelle combien elle représentait un refuge pour les habitants du village et des alentours.

Continuons notre balade dans Montréal en 2019

La collégiale Notre Dame et ses abords

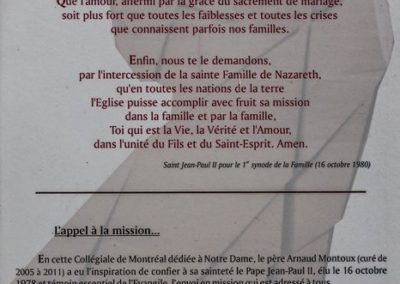

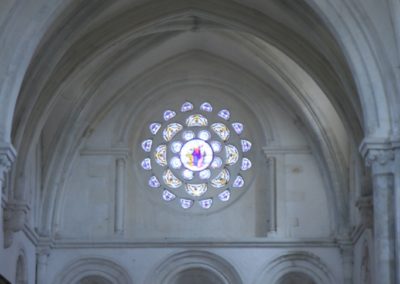

Elle fût construite à l’initiative d’Anseric II au XIIe siècle à son retour de croisade en remplacement de la petite église Sainte Marie bâtie par Anséric I. A l’extérieur de la porte d’en haut qui abrite toujours 3 cloches, la Collégiale se trouve en limite de village en haut de la colline. Massive, elle dessine le relief du haut Montréal. Depuis la vallée, on la voit de loin et sa position dominante a des allures de vestige imprenable. A l’intérieur, une cloche fondue en 1623 provenant de la porte limitrophe. En toute proximité de l’Office, quelques stalles (sièges en bois des chanoines) du XVIe siècle ont échappé à la Révolution française. Ce sont des curiosités à voir. Elles sont attribuées aux frères Rigolley de Nuits-sur-Armançon. Les deux sculpteurs se seraient d’ailleurs pris en modèle pour l’ornement des compères. Au XIIIe siècle, la collégiale se trouvait dans l’une des trois enceintes que constituait la place forte de Montréal. A ses côtés, le château dont il ne reste plus de traces. En 1840, Eugène Viollet le Duc est en charge de la rénovation de la Basilique de Vézelay. L’Architecte découvre alors la Collégiale. Séduit par cette bâtisse construite en période de transition entre le Roman et le Gothique, il organise alors le sauvetage d’un édifice en péril. Il obtient son classement aux Monuments historiques et la levée des fonds pour les travaux.La cloche fondue en 1623 et posée dans la collégiale

Retirée de la porte d’en haut et remplacée par 2 cloches plus petites

Calvaire en pierre

Croix du XIVe siècle retrouvée en 1943, enterrée dans le cimetière. Elle est placée dans le transept sud (à droite du chœur). Le Christ crucifié est surmonté par deux anges qui portent le soleil et la lune. Sur l’autre côté, la Vierge est couronnée par un ange. De nombreuses fleurs et d’évocations de pierreries.

Allégorie de la force

Un homme barbu terrasse des lions. Certains y voient une évocation biblique : David ou Samson combattant un lion. Peut-être le lion est-il une figure du mal ?

Le péché originel

Adam et Ève dans le paradis terrestre, de part et d’autre de l’arbre de la connaissance du bien et du mal. Le démon, à tête humaine, est caché dans l’arbre et semble d’adresser à Ève. Adam porte la main à sa gorge, comme s’il avait déjà mangé le fruit défendu. L’expression de son visage souligne sa prise de conscience tardive.

La vertu et le vice

Un homme debout, un livre ouvert à la main, maintient un démon à figure humaine à ses pieds. Celui-ci cherche à se dégager de son emprise, représentée par une écharpe enroulée autour de son cou. Cette allégorie pourrait représenter la vertu maîtrisant le vice, la théologie triomphant de l’hérésie.

L’adoration des mages

Les rois mages, richement vêtus à la mode orientale du xvie siècle, viennent déposer leurs offrandes aux pieds de l’enfant-Jésus.

Les deux lions

Deux lions se font face en se disputant un os, saisissants de réalisme. Peut-être évoquent-ils l’âpreté des luttes entre les hommes et la loi du plus fort qui trop souvent l’emporte.

La présentation de Jésus au temple

Marie et Joseph présentent Jésus au vieillard Syméon et à la prophétesse Anne.

Dommage pour la FAUSSE SALAMANDRE de François 1er vous n’avez même pas remarqué la vraie sculpture au pied de la Mairie… et il y a des curiosités bien plus belles non citées le prieuré st Bernard, la jolie agence postale…

Chère Magali,

Merci à vous pour votre commentaire.

Quand êtes-vous disponible pour une visite instructive dans un esprit de partage ?

volontiers … aux beaux jours du printemps, je vous montrerai les lieux insolites et les chemins de garde car montreal est avant tout un village de la campagne bourguignonne avec son passé médiéval.

Il existe la page Facebook de Montréal en Bourgogne, rejoignez nous pour découvrir notre village au quotidien.